岡山のり生産者・生産工程 okayama nori farming

岡山のり・生産者

県内のり生産漁協

-

牛窓町漁協

-

朝日漁協

-

九蟠漁協・たまの漁協

-

小串漁協

-

胸上漁協

-

下津井地区

-

下津井地区②

-

黒崎連島漁協

-

笠岡市漁協

岡山のり・生産工程

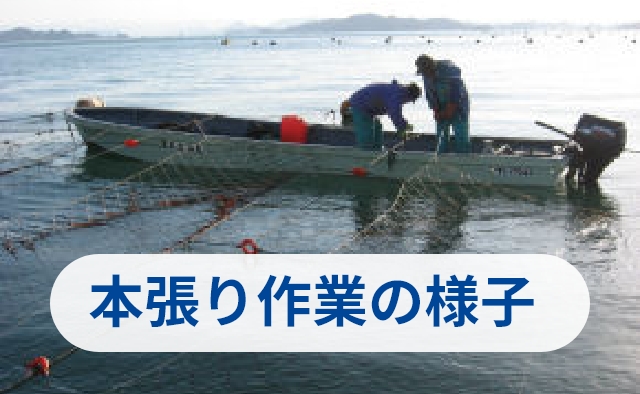

岡山県ののり養殖業は、朝夕の冷え込みが厳しくなる11月頃に本張りと呼ばれる網の張り込み作業が最盛期を迎えます。

10月中旬に種付けしたのり網を10枚程度重ねて海面に張り込み、のりの芽を0.5~2センチ程度まで育てる育苗(いくびょう)作業を終えたのり網を、1枚ずつ海面に張り込む作業を本張りと呼びます。

米づくりに例えるなら、苗箱に種を蒔いて丈夫に育てられた苗を水田に植え付ける作業にあたります。

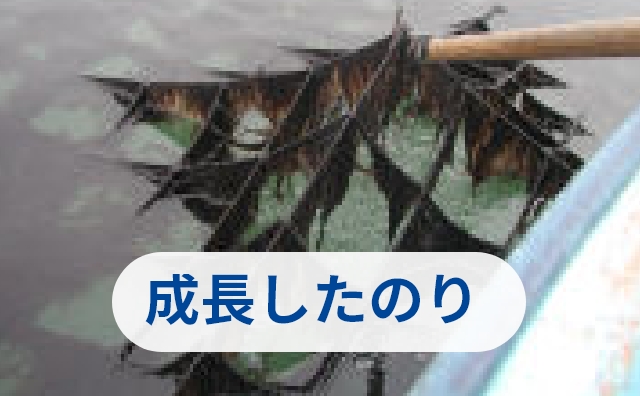

本張り作業が終わるとのりは瀬戸内海の豊かな恵みを受けて生長し、11月下旬には摘み採り作業と乾のりの加工生産が開始されます。

その後、県漁連に届いた乾のりの格付検査を行い等級別に振り分け、入札を行い、それぞれ落札された乾のりを落札問屋指定の場所へ出荷します。

陸上の水槽内でのり網を巻いた水車を回転させ、網に種を付着させます。

育苗した網を10枚程度重ね、海面に張り込みます。網を毎日数時間干すことで、健全なのり芽が育ちます。

育苗中ののり芽(幼芽)

育苗が終わった網を1枚ずつ張り直します。

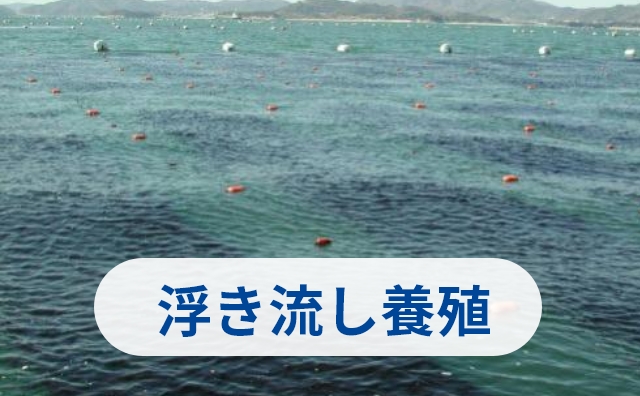

岡山県では、海面の枠の中に網を張る「浮き流し」養殖を行っています。

伸びてきたのり葉体を1週間前後おきに刈り取ります。

のり養殖期間中15回程度刈り取りを行います。

のり網の下にもぐってのりを刈り取ります。

大型の船で「もぐり船」といいます。

船で刈り取ったのり

のりを船から陸上の大型タンクへポンプで吸い上げます。

収穫したのりを陸上の加工場に運び、乾のりに加工します。

昔は1枚1枚手作業で加工していましたが、現在は全自動乾燥機による機械加工です。

のりを屋外のタンクから加工場へ送り、洗浄・裁断後、抄き、乾燥を行います。

出来上がった乾のりが、1枚1枚ベルトコンベアで運ばれます。

100枚を1束にして完成です。

一般的に色が濃く、艶のある柔らかいのりが上質とされます。

乾のりを3,600枚ずつ箱詰めして出荷します。

各漁協から乾のりが次々に届きます。(漁協での集荷作業風景)

集荷した乾のりにそれぞれ等級を付ける格付検査を行います。

漁協ごとに等級分けした乾のりを海苔問屋さんがチェックし、それぞれ入札価格(値段)を決めます。

入札の締切後、開票作業を行い、入札の落札価格と落札した問屋さんを発表します。

落札した問屋さん指定の場所へ出荷します。

焼のりや味付のりなどに加工され、

皆様のご家庭へ